Les mécanismes de résistance : Pourquoi ton cerveau résiste à la guérison

Vous le savez maintenant si ça fait un moment que vous me suivez, j’aime bien comprendre les choses pour avancer. Dans ma guérison, savoir, c’est ce qui m’a donné du pouvoir en quelque sorte. Et je trouve ça tellement important que c’est pour ça que je vous explique souvent beaucoup de choses, de concepts, de mécanismes dans la maladie.

Et aujourd’hui, j’ai envie de vous parler des résistances au changement. Les résistances au changement sont quelque chose de très courant dans n’importe quel processus psychologique ; ce n’est pas réservé à la guérison des troubles alimentaires. Ce n’est pas un manque de volonté. Ce n’est pas une faiblesse. C’est le cerveau qui fait son travail de protection. Pour vous expliquer tout ça, je vais donc commencer par vous parler de neuroscience.

Pourquoi le cerveau résiste au changement ?

Je le dis souvent, le corps est ultra intelligent. Et le but de ton cerveau, c’est de vivre, de te garder en vie. Pour cela, il a développé au fil de l’évolution des circuits neurologiques qui cherchent avant tout la sécurité et la prévisibilité.

Ce que le cerveau déteste entre autres :

- Le danger (même symbolique, comme le changement ou l’inconnu)

- L’imprévu

La conséquence ? Même si une habitude est douloureuse ou autodestructrice (comme la restriction alimentaire, les compulsions, l’hypercontrôle), si elle est répétée et connue, le cerveau la considère comme plus “sûre” qu’un changement. Il préfère rester dans un schéma toxique mais familier que s’aventurer dans l’inconnu, même si celui-ci mène à la guérison.

La neuroplasticité désigne la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions neuronales au fil du temps. Cela signifie qu’il est toujours possible d’apprendre, de s’adapter, de se réparer.

Mais la neuroplasticité a un revers : le cerveau se renforce dans ce qu’il répète.

Autrement dit, plus un comportement est répété, plus les circuits neuronaux qui le soutiennent deviennent solides et automatiques. Par exemple : si chaque fois que tu ressens de l’angoisse tu te restreins, ton cerveau apprend : angoisse = restriction = soulagement. Il va donc automatiser ce réflexe pour “t’aider” à l’avenir.

Des chercheurs ont montré que même les pensées négatives ou les schémas comportementaux pathologiques peuvent devenir des “autoroutes neuronales” si on les renforce assez.

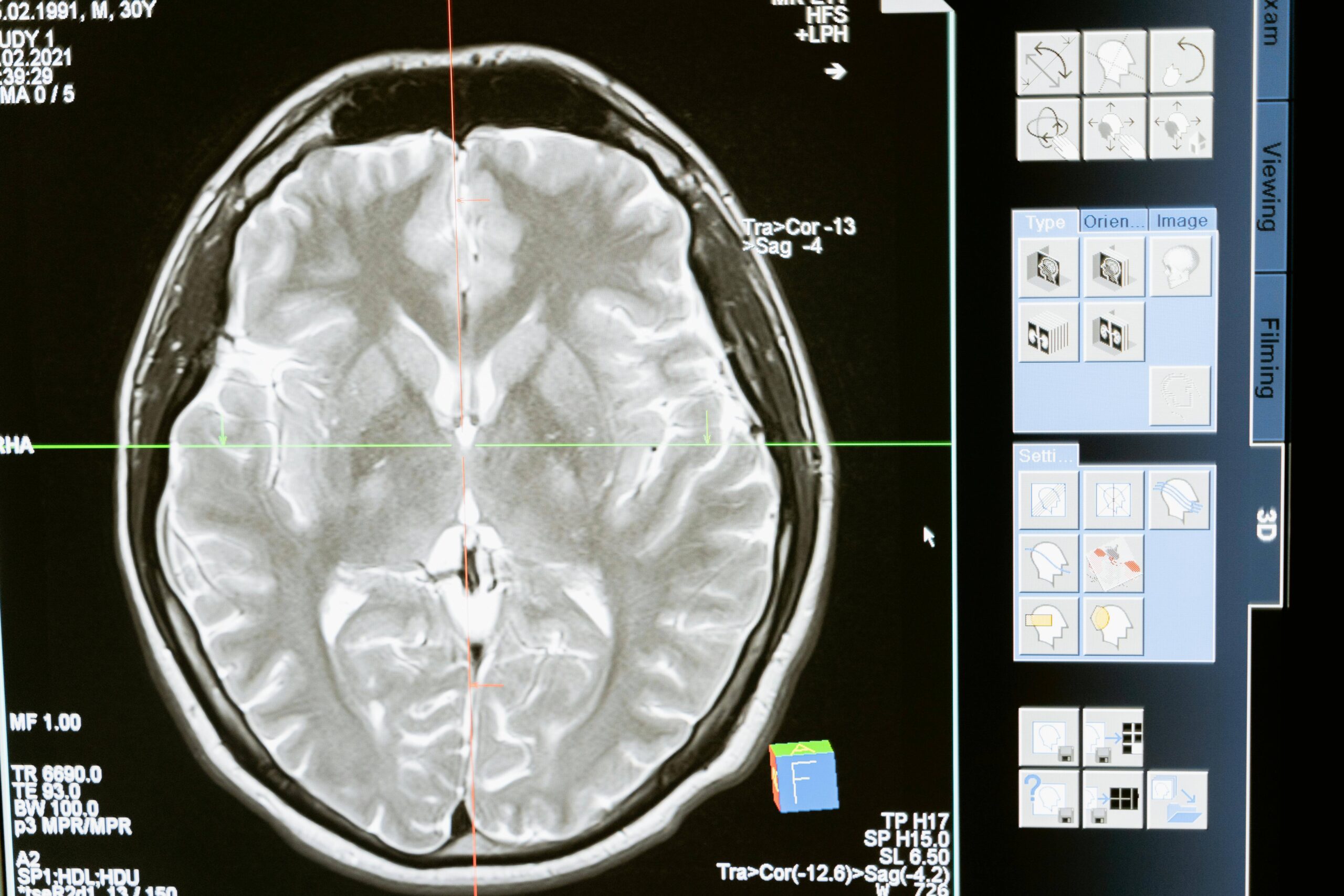

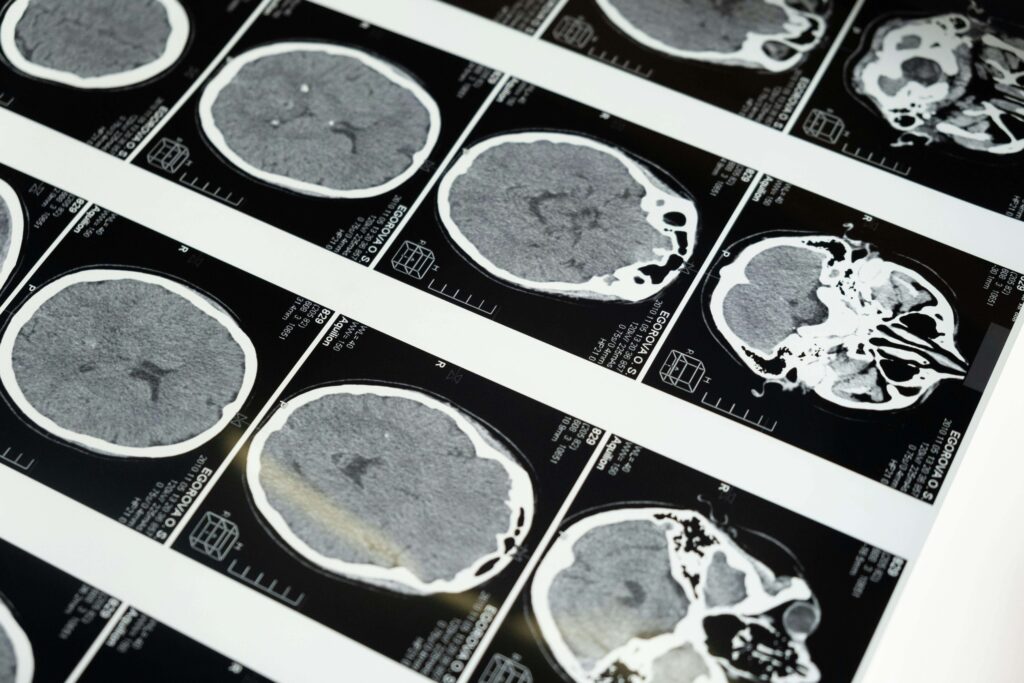

Chez les personnes souffrant d’anorexie mentale, des études d’imagerie cérébrale ont montré que certaines régions du cerveau (notamment le striatum et le cortex orbitofrontal) sont hyperactivées en réponse à des comportements restrictifs ou de contrôle, comme si ces comportements avaient été “surappris” par le cerveau (Kaye et al., 2013, Nature Reviews Neuroscience).

Le changement perçu comme une menace

Changer un comportement ancré, même si on le veut profondément, active les circuits de l’alerte dans le cerveau.

- L’amygdale (centre de la peur) s’active face à tout ce qui ressemble à un danger.

- L’insula (interneuronal sensoriel et émotionnel) capte l’inconfort intérieur, les signaux du corps, et participe à l’aversion face à certains ressentis (ex. : inconfort digestif, anxiété…).

- Le cortex préfrontal (lié à la prise de décision, la régulation émotionnelle) est souvent sous-performant chez les personnes en restriction alimentaire sévère, ce qui rend la prise de recul et la flexibilité mentale plus difficile (Zhu et al., 2012, Biological Psychiatry).

Résultat : même si, rationnellement, on sait qu’on veut guérir, une autre partie du cerveau, plus archaïque, perçoit cela comme une prise de risque.

Donc pour résumer cette partie, le cerveau préfère les habitudes connues, même douloureuses, au changement inconnu. En effet, le changement active des circuits cérébraux associés à l’alerte, à l’inconfort, et à la peur. Donc, ce n’est pas un manque de volonté si tu ressens une résistance intérieure. C’est une stratégie neurologique de survie. Mais je te rassure, ce n’est pas irréversible. Ça ne veut pas dire que tu vas être bloqué toute ta vie avec ton TCA. Je t’en parle plus loin dans cet article de comment aider ton cerveau à surmonter ces mécanismes de défense. Mais c’est important de comprendre ça pour avoir conscience que tu n’es pas faible, et que c’est neurologique.

Concrètement, quels sont les mécanismes de défense dans les TCA ?

Dans la première partie, je vous ai expliqué la théorie, le pourquoi votre cerveau résiste aux changements. Et maintenant, je vais parler des mécanismes de défense dans les troubles alimentaires, soit concrètement, comment ça se manifeste. Et je pense que vous allez vous reconnaitre sur pas mal de ces mécanismes.

Un mécanisme de défense, en psychologie, c’est une stratégie inconsciente mise en place par notre esprit pour nous protéger d’une douleur psychique jugée trop intense. Ce n’est pas “de la mauvaise foi” : ce sont des stratégies de survie psychique, souvent héritées de l’enfance ou forgées dans des contextes douloureux.

Le déni

« Je n’ai pas vraiment un trouble. »

Le déni permet de ne pas affronter l’angoisse d’avoir un “problème” ou d’avoir besoin d’aide. Il protège l’image de soi.

La minimisation

« C’est pas si grave. Je mange quand même. »

Elle permet de rester dans la zone de confort, de ne pas changer, sans se sentir “hors-norme”. Elle évite d’avoir à affronter la douleur du constat.

L’intellectualisation

« Je comprends tous les mécanismes, donc ça va. »

Ici, on déplace la problématique sur un plan intellectuel, rationnel, pour ne pas ressentir les émotions. Le savoir devient un refuge émotionnel. Je vous dis souvent que c’est important de savoir, je l’ai encore dit en début de cet épisode, mais l’important est de ne pas s’arrêter au savoir.

Le clivage (ou pensée en tout-ou-rien)

« Si je mange un cookie, c’est que j’ai tout gâché. »

Ce mécanisme empêche la nuance, car la nuance est angoissante. Il permet de rester dans un monde binaire, plus rassurant. C’est noir ou blanc, pour éviter le flou.

Le mensonge ou la dissimulation

« J’ai dit que j’avais mangé alors que non. »

C’est souvent une tentative inconsciente d’éviter la honte, la confrontation ou la déception des autres. On protège l’image de soi et la relation à l’autre.

Ces mécanismes sont liés à une surcharge émotionnelle que le cerveau tente de réguler. Lorsqu’une émotion intense (peur, honte, colère…) surgit, l’amygdale s’active. Si le cerveau perçoit que cette émotion met en péril la stabilité psychique, il met en place ces défenses automatiques via des circuits déjà bien rodés.

Il ne faut pas voir ces mécanismes comme des ennemis : ce sont des stratégies qui ont un jour été utiles, parfois vitales. Et peut-être même qu’elles sont toujours utiles pour toi actuellement, mais que tu n’en as pas conscience.

Le problème n’est pas que ces mécanismes de défense existent, mais qu’ils s’activent encore, même quand ils ne sont plus adaptés à ta situation actuelle.

Par exemple : si, enfant, mentir permettait d’éviter la punition ou la honte, ton cerveau a intégré ce schéma comme “efficace”. Aujourd’hui, il continue de le proposer… même si tu es en sécurité.

Et l’enjeu c’est de faire comprendre à ton cerveau que tu es en sécurité. Et pour cela, tu as des thérapies comme l’EMDR pour aider ton cerveau à prendre conscience que ce qui appartient au passé n’est plus présent aujourd’hui.

Ce que tes résistances cherchent à éviter

Pour comprendre pourquoi certaines résistances sont si fortes, il faut regarder ce qu’elles essaient d’éviter en toi.

À un niveau conscient, tu veux peut-être guérir.

Mais à un niveau plus profond, ton cerveau archaïque (le cerveau limbique, émotionnel) peut percevoir la guérison comme :

- Un saut dans l’inconnu

- Une perte de repères

- Une exposition à des émotions trop intenses

Résultat : il active des résistances pour t’épargner ce qu’il croit être insupportable.

Voici les émotions principales que ces résistances aux changements essaient de te faire éviter :

La peur

Peur de grossir, de perdre le contrôle, de ne plus te reconnaître.

Ton trouble a parfois été un rempart face à l’anxiété. En sortir, c’est faire tomber ce rempart. Le cerveau, qui déteste l’incertitude, préfère rester dans un terrain connu.

La honte

Honte d’avoir un trouble, d’être “différent·e”, de ne pas y arriver, d’avoir repris du poids, d’avoir menti.

Le vide

Tu as peut-être construit une partie de ton identité autour du trouble.

Il t’a donné un cadre, des repères, des règles. En le quittant, tu peux ressentir un vertige existentiel : qui suis-je sans ça ?

Ce vide identitaire est souvent plus difficile à gérer que le trouble lui-même.

Les résistances sont alors un moyen de rester attaché·e à ce qui “remplit”.

La colère refoulée, la tristesse, les traumas

Certains comportements alimentaires permettent d’anesthésier ou de canaliser des émotions anciennes : colère rentrée, sentiment d’abandon, besoin d’amour non comblé. En sortant du trouble, ces émotions peuvent remonter à la surface, comme un couvercle qu’on soulève trop vite.

Résistance = “Je ne suis pas prêt·e à ressentir ça.”

Comment repérer ses résistances ?

Je vous le dis souvent, la prise de conscience est souvent la première étape indispensable. Parce qu’on ne peut pas travailler sur ce qu’on ne voit pas, ce dont on a pas conscience.

Les résistances ne sont pas toujours visibles ou identifiables d’emblée. Je vais donc te donner quelques conseils pour t’aider à en avoir conscience. Mais d’ailleurs, moi il y a certaines de mes résistances au changement que j’ai eu conscience en parlant avec mon psy, c’est lui qui m’en a fait prendre conscience.

Qu’est-ce qu’une résistance ?

Une résistance, ce n’est pas forcément un grand “non”.

C’est souvent une esquive discrète, un micro-sabotage, une fausse bonne excuse, un petit “plus tard” répété.

Voici quelques formes concrètes que la résistance peut prendre quand tu entames une démarche de guérison :

- Rationaliser ce que tu fais :

« C’est pas que je veux contrôler, c’est juste que je fais attention à ma santé. » - Repousser l’action à demain :

« Je vais m’en occuper quand je serai moins fatigué·e / stressé·e / occupé·e. » - Surintellectualiser :

Tu passes des heures à lire ou écouter des contenus sur la guérison… mais sans rien changer concrètement. - Minimiser ta souffrance :

« C’est pas si grave comparé à d’autres. » - Faire semblant d’aller bien :

Tu rassures tes proches, tu dis “ça va”, même quand ça ne va pas du tout. - Saboter tes petits progrès :

Tu fais un pas en avant, puis tu “te punis” inconsciemment en revenant en arrière.

Là en m’écoutant, je pense que tu vas dire “ah mais oui j’ai des résistances en fait” et c’est NORMAL. Encore une fois, ça fait partie du process. Le but de ces résistances, inconsciemment, c’est de te protéger.

Souvent, les résistances apparaissent quand deux parties de toi s’opposent :

- Une part veut avancer, guérir, lâcher le trouble.

- Une autre a peur, doute, s’accroche à ce qu’elle connaît, même si ce sont des mécanismes qui te détruisent.

C’est ce tiraillement qui fait que lorsque tu souffres d’un TCA, tu as souvent l’impression de te battre contre toi-même. Et ce que tu ressens n’est pas de la faiblesse : ton cerveau est littéralement en train de traiter une dissonance cognitive. Quand tu es face à un choix qui remet en question un comportement ancré (comme ne plus te restreindre), ton cerveau entre dans une forme de tension appelée dissonance cognitive.Pour soulager cette tension, le cerveau choisit souvent la voie de moindre inconfort émotionnel : il nie, minimise ou repousse.

Pour t’aider à prendre conscience de tes résistances, tu peux te poser ces questions :

- Est-ce que je me trouve des excuses pour ne pas faire une action de guérison ?

- Est-ce que je me surprends à dire “je veux guérir”, mais à agir à l’inverse ?

- Tu peux aussi avoir des moments où tu sens que tu vas mieux, et que tu as envie de retourner à un moment de ta guérison où tu allais mal.

Comment faire pour faire face à ces résistances à la guérison ?

Maintenant que je vous ai parlé de ces résistances au changement, soit à la guérison, ce que c’est concrètement, comment potentiellement les repérer, comment elles se manifestent, on va passer à la partie plus concrète. Sur Norainnoflower, ce que j’aime apporter c’est du concret, des solutions, des choses à essayer, des pistes pour avancer vers la guérison parce que c’est ce que je manquais à l’époque où j’étais malade.

Donc c’est parti !

Entraîner ton cerveau à la nouveauté

La bonne nouvelle, c’est que tu n’es pas bloquée advitam eternam à cause de ces résistances. Guérir c’est possible, j’en suis la preuve et je ne suis pas la seule, heureusement !

Comment cest possible ? Grâce à la neuroplasticité. Cette capacité de ton cerveau à former de nouvelles connexion neuronales tout au long de sa vie. Chaque nouvelle expérience, même minuscule, crée une micro-empreinte dans ton système nerveux.

Plus elle est répétée, plus elle s’ancre. Mais il ne faut pas attendre de “réussir à manger” ou de “lâcher prise” pour enclencher cette transformation neuronale. Tu peux commencer hors du champ de l’alimentation, en activant d’autres voies.

Exemples de petites habitudes à créer (hors alimentation) pour entraîner ton cerveau à la nouveauté :

Ces actes n’ont rien à voir avec la nourriture, mais ils ont tout à voir avec ton cerveau.

Ils t’aident à réapprendre à sortir du contrôle, à faire de la place à l’inconnu, à créer de nouvelles associations positives.

- Changer un détail dans ta routine quotidienne (ex : te brosser les dents avec l’autre main)

- Faire une activité créative sans objectif (dessin, collage, peinture…)

→ Développe la tolérance à l’imperfection - Prendre 2 minutes par jour pour respirer sans but (Diminue l’activité de l’amygdale)

- Changer ton chemin habituel pour aller au travail, au sport, ou en balade

→ T’entraîne à sortir de l’automatisme. - Écouter une musique que tu ne connais pas et laisser ton corps réagir spontanément (mouvement libre, danse)

→ Stimule les zones liées à la spontanéité et à la joie corporelle.

Ces “petites nouveautés” nourrissent ton cerveau de sécurité dans le changement. Elles t’apprennent qu’on peut faire différemment… sans danger.

Accepter d’aller lentement

La guérison n’est pas un sprint. Et surtout pas dans un cerveau qui a longtemps utilisé des stratégies de contrôle, de rigidité ou d’évitement.

Aller lentement, c’est ce qui permet au cerveau d’intégrer réellement les changements.

Utiliser la visualisation pour reprogrammer ton cerveau

J’en ai déjà parlé parce que c’est quelque chose que j’utilisais dansa ma guérison. La visualisation est puissante puisque ce que tu imagines avec intensité, ton cerveau le traite presque comme une expérience réelle. Des études en neurosciences montrent que visualiser une action active les mêmes régions cérébrales que le fait de la faire réellement. C’est un levier très puissant de neuroplasticité.

Ce que ça veut dire pour toi : Tu peux t’habituer à la guérison, à la sécurité, au lâcher-prise avant même de les vivre réellement, en les visualisant régulièrement. Moi je m’imaginais littéralement guérie, comment mes proches seraient fière, ce que je ferai comme activité, je m’imaginais “comme si je n’avais plus aucune peur”.

La co-régulation

On guérit dans le lit, pas dansl’isolement. Et c’est là qu’intervient un mécanisme fondamental : la co-régulation. La co-régulation, c’est ce processus naturel par lequel le système nerveux d’une personne s’apaise au contact d’un autre système nerveux calme et bienveillant. Ce n’est pas “dans la tête”. C’est physiologique. C’est pour ça que parfois aller chez le psy fait du bien parce qu’on est face à un être humain calme, qui ne juge pas, qui écoute. Parfois, ça fait la même chose quand on est avec une personne de confiance. Et à l’inverse, parfois on se sent tendu sans trop savoir pourquoi en compagnie de certaine personne qui n’ont pas un système nerveux apaisé on va dire.

La co-régulation repose sur un mécanisme clé : le nerf vague ventral.

C’est une branche du système parasympathique, activée quand on se sent en sécurité sociale (regards doux, voix posée, contact physique rassurant, ton chaleureux).

Quand ce nerf est activé, il :

- diminue le rythme cardiaque et la respiration

- détend les muscles

- désactive les réponses de stress ou de fuite

- active les zones du cerveau liées à la connexion sociale et au plaisir (aire tegmentale ventrale)

Je vous en avais déjà parlé brièvement dans mon épisode hors série où je vous parlais des choses que j’avais mises en place pour sortir d’une période très difficile.

Donc en gros : la présence d’un autre qui est calme peut calmer ce que seul·e, on n’arrive pas à apaiser.

Quand on lutte contre un trouble alimentaire ou un traumatisme, le corps est souvent en mode survie.

Le cerveau se méfie, anticipe le danger, se replie. Il résiste. Il évite. Il se protège. Dans cet état-là, il est très difficile de se rassurer seul·e.

Parce que le système nerveux est déréglé, trop activé, ou au contraire figé. La co-régulation vient alors comme une bulle de sécurité. La co-régulation ça peut être un véritable outil pour aider à apaiser les résistances à la guérison.

Comment activer la co-régulation dans sa vie ?

ça passe par des choses simples :

- Se faire prendre dans les bras

- Entendre une voix calme

- Partager un rire

- Écouter une voix apaisante (oui, même en podcast)

Chaque fois que tu vis ce type d’expérience, ton cerveau apprend une chose nouvelle : “La sécurité existe. Je peux relâcher le contrôle.”

Le contact sensoriel

Quand on parle de résistance à la guérison, on imagine souvent un blocage “psychologique”.Mais en réalité, la résistance est souvent corporelle. D’ailleurs, parfois ça peut se voir physiquement, car tu peux parler de quelque chose en ayant les bras croisés, les jambes croisés… C’est ton corps qui parle pour indiquer qu’il est fermé à cette idée.

Et c’est là que le contact sensoriel positif devient un outil clé. Ce type de contact stimule l’insula, une zone du cerveau qui gère la perception des ressentis internes (faim, chaleur, douleur, confort, émotions…). Quand tu te masses les mains ou que tu sens une odeur réconfortante :

- Tu donnes à ton cerveau des signaux concrets de sécurité

- Tu actives ton système parasympathique (celui qui calme et répare)

- Tu crées des associations de plaisir déconnectées de la nourriture ou du contrôle

Et moi quand j’étais malade, une psychiatre m’avait dit que c’était important de prendre le temps chaque jour de se passer de la crème sur le corps délicalement. Et je ne comprenais pas pourquoi c’était si important mais en faisant cet épisode je comprends mieux.

Concrètement, ça ressemble à quoi ?

- Te masser les mains avec une crème que tu aimes

- T’envelopper dans une couverture ultra douce

- Marcher pieds nus sur un sol moelleux, un tapis, une moquette

- Te passer une huile essentielle sur les poignets

- T’asseoir au soleil pour sentir la chaleur sur ta peau

- Prendre une douche chaude en te concentrant sur les sensations

Toutes ces expériences réinforcent la connexion entre ton corps et ton cerveau. Le contact sensoriel positif vient rééduquer ton système nerveux.

Il te dit : “Tu peux ressentir… sans danger. Tu peux exister dans ton corps… sans souffrance.”

Le mouvement libre

Souvent, dans les TCA, le mouvement est associé à la performance, à la punition, à un moyen de s’autoriser de manger ou compenser un repas. Mais il existe une autre façon de bouger. Et cette forme-là, on l’appelle le mouvement libre.

Le mouvement libre (danse spontanée, marche intuitive, étirements doux) stimule plusieurs zones cérébrales :

- le système sensorimoteur (relié à la conscience du corps et à sa position dans l’espace)

- le cerveau limbique, siège des émotions

- les circuits de libération émotionnelle et de plasticité neuronale

L’étude de Koch et al. (2014) sur la danse-thérapie montre que :

→ Le mouvement spontané, sans but esthétique ou sportif, réduit significativement les symptômes dépressifs, le stress, l’anxiété

→ Il renforce la régulation émotionnelle et le sentiment d’ancrage corporel

Tu ne bouges ni pour maigrir, ni pour réussir, ni pour mériter quoi que ce soit. Tu bouges juste pour te reconnecter. Moi ce que je faisais c’est que je mettais de la musique à fond dans ma chambre et je bougeais mais sans faire de la danse pour faire du sport, c’est vraiment du mouvement doux, pour “t’abandonner” en quelque sorte.

C’est te balancer doucement, fermer les yeux, t’étirer mais sans chercher à forcer, c’est juste faire des mouvements doux pour prendre soin de ton corps. Te laisser danser n’importe comment, faire des mouvements fluides, amples. Aucune performance. Aucune règle.

Le mouvement libre te permet de reprendre contact avec ton corps en douceur. Il rééduque ton système nerveux à bouger sans se faire violence

La cohérence cardiaque

Face à une résistance au changement, ton corps perçoit la guérison comme un danger : un espace inconnu, sans contrôle, sans repères. Et face à l’inconnu… il se crispe. Pour calmer cette alarme, tu n’as pas besoin de “te forcer à aller mieux”. Tu as besoin de réassurer ton système nerveux. Et l’un des moyens les plus simples, les plus puissants, les plus prouvés scientifiquement, c’est… la respiration. Je suis sure que tu en as déjà entendue parler. a cohérence cardiaque, c’est une respiration rythmée, lente, régulière, volontaire.

Par exemple :

→ 5 secondes d’inspiration

→ 5 secondes d’expiration

Ce rythme synchronise le cœur et le cerveau. Et ce faisant, il envoie au système nerveux un signal de sécurité profonde. Selon Thayer et al. (2012), la cohérence cardiaque :

- Apaise l’amygdale (le centre de la peur dans le cerveau)

- Active le nerf vague (volet du système parasympathique qui calme le corps)

- Améliore la régulation émotionnelle

- Réduit le cortisol, l’hormone du stress

Les comportements de résistance apparaissent souvent quand le cerveau se sent menacé. Mais quand tu pratiques la respiration consciente, tu envoies un message opposé à ton corps : “Tu es en sécurité. Tu peux te détendre. Il n’y a pas de danger ici.” Et plus tu répètes ce message, plus ton système nerveux apprend à faire confiance.Il n’a plus besoin de résister.

Il existe des applications pour t’aider à faire la cohérence cardiaque, comme l’appli Respire (c’est celle que j’utilise). Et tu peux programmer des alertes pour te rappeler de le faire. Je te conseille de le faire au moins 2-3 fois par jour.

Voilà, j’arrive sur la fin de mon épisode. J’espère qu’il vous a plus. J’aime beaucoup parler des mécanismes du cerveau, de la neuroplasticité, de la science et du lien avec le corps et mental, je trouve ça personnellement passionnant. J’espère que ça vous a plu ! Encore une fois n’hésitez pas à me faire un retour, j’y mets beaucoup de temps, d’investissement, d’énergie. Donc n’oubliez pas de me laisser une note sur votre appli d’écoute sur Spotify ou Apple Podcast, ça me soutient énormément. Merci pour votre écoute et à bientôt !

Tu souhaites recevoir un shot de bienveillance et de motivation pour ta guérison chaque semaine ?

Inscris-toi à ma newsletter pour des conseils exclusifs (PS : J’ai des cadeaux pour toi 🤗)